日本のNゲージでは架線から集電する構造をとっていないため、架線に関する規格はありません。実際の鉄道では、架線の標準的な設置基準があり、路線区間の規格によって架線の位置も決まっています。実際の鉄道では、パンタグラフはバネにより架線に押しつける構造になっています。架線の多少の高低差もパンタグラフのバネ構造により追従可能です。

Nゲージでは、次の2点が制約になります。

- 架線の高さについての規格がない

- パンタグラフのバネ構造の違い

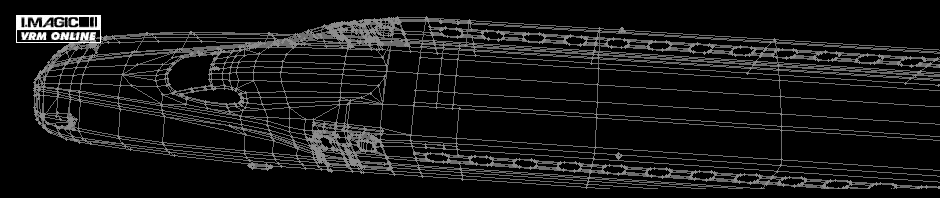

鉄道模型シミュレーターは、Nゲージの構造を可能な限り再現するため、架線柱については各メーカーより発売されている各架線柱の形状を忠実に再現しています。この仕様により、次のような制限事項があります。

- 架線の種類によって架線位置に大きな違いが生じる

- 架線とパンタグラフが接触しない

この他、カーブ区間では、架線が内側にいきすぎる傾向があります。鉄道模型は、限られた空間で線路を敷設するため、カーブ半径が実際の鉄道より大幅に小さく、直線で構成される架線は、大きく円の中心方向にまわりこみます。

※カーブ区間で架線柱を多数設置することで、架線をこまかく制御できますが、架線柱が多くなるなどの弊害が生じます。ある程度割り切って配置してください。