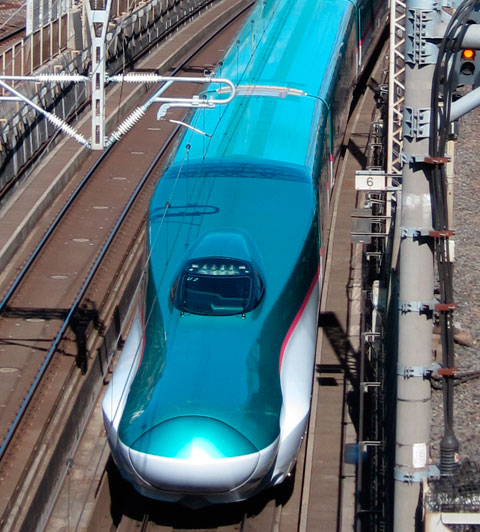

今、話題のE5系を取材してきました。営業運転を開始してから日数が経過していますが、いまも注目度抜群です。

将来の高速運転を見据えた長いノーズが目を引きます。塗装にはマジョーラカラーという見る角度によって色が変化する塗料が使われています。

VRMのE5系は第8号への収録を目指して、すでに開発がすすんでいます。マジョーラカラーを再現する部分がネックになりそうです。(専用シェーダーの開発を検討しています。)

田端で200系復活塗装と赤ナンバーのツーショット。

取材撮影は、開発コストに影響するため、なるべく一日で多く回るようにしています。今日は、E5系の撮影を複数のポイントで実施後、田端、上野、新木場、田端操(安中貨物)などを回ってきました。ソフト開発はデスクワークというイメージがありますが、VRMについては、力仕事の方が比重が大きいような感じです。

※本日は取材のため、サポート、通販発送は明日以降になります。