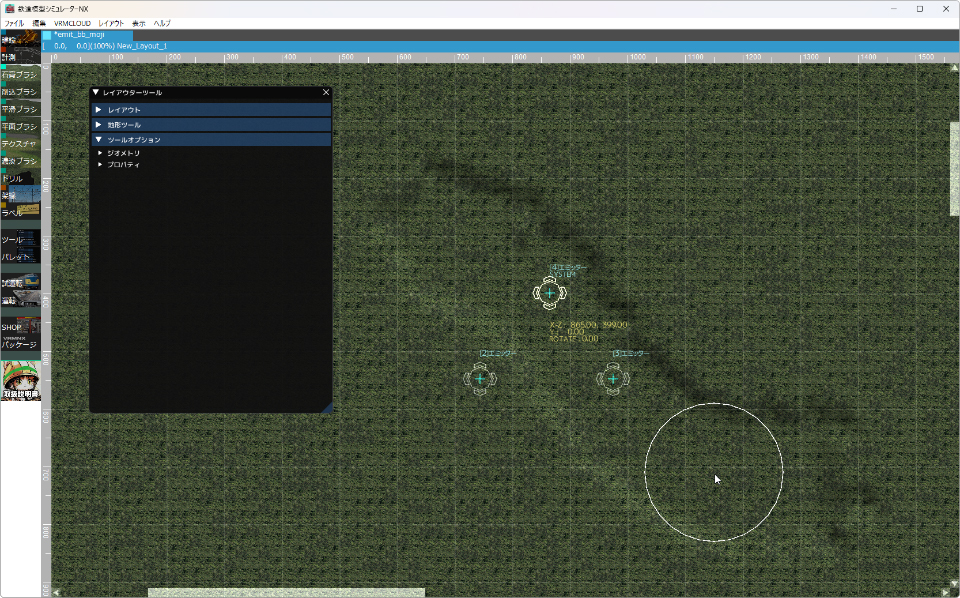

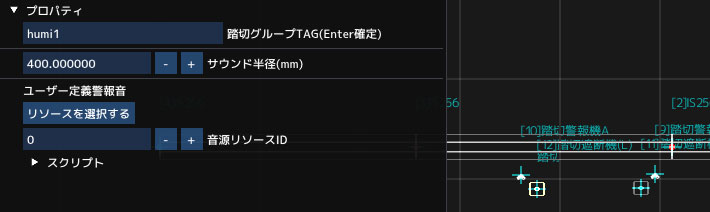

プラットホームに配置

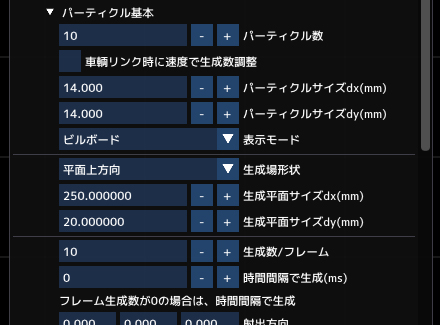

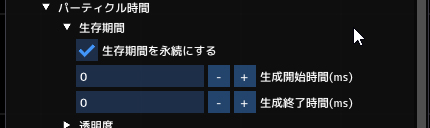

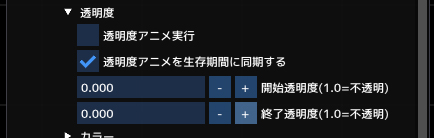

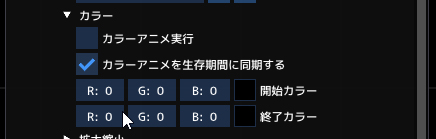

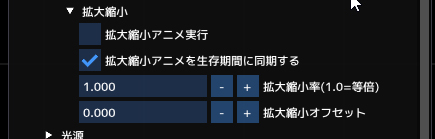

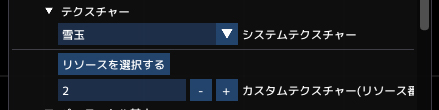

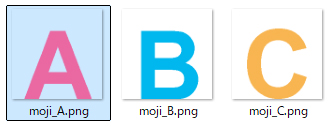

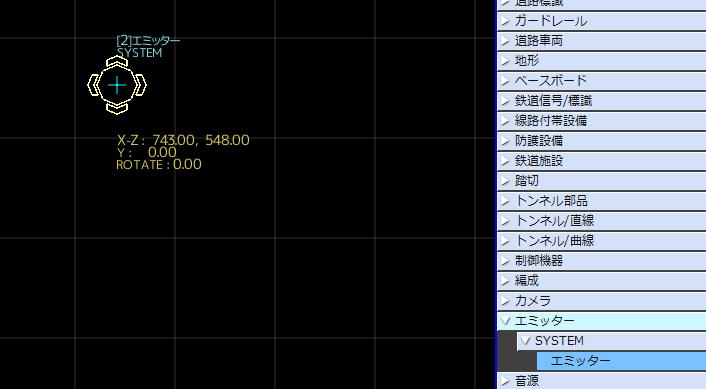

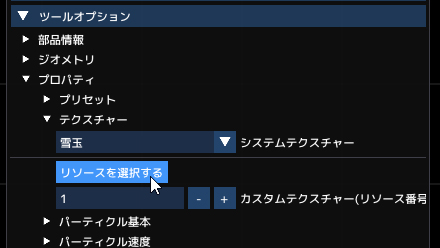

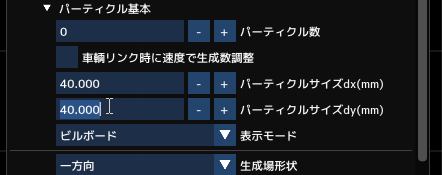

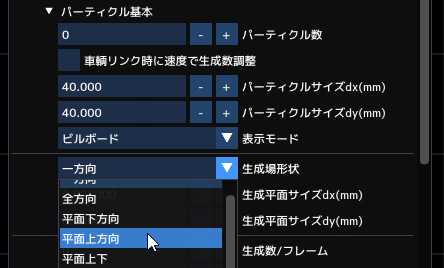

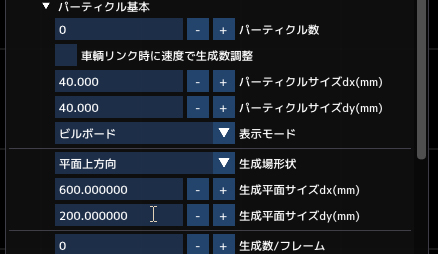

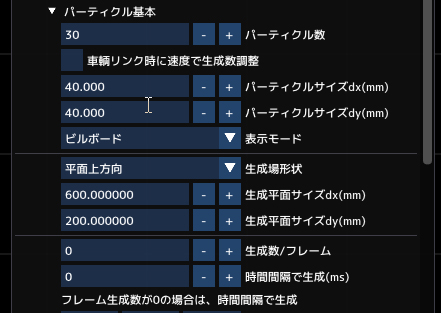

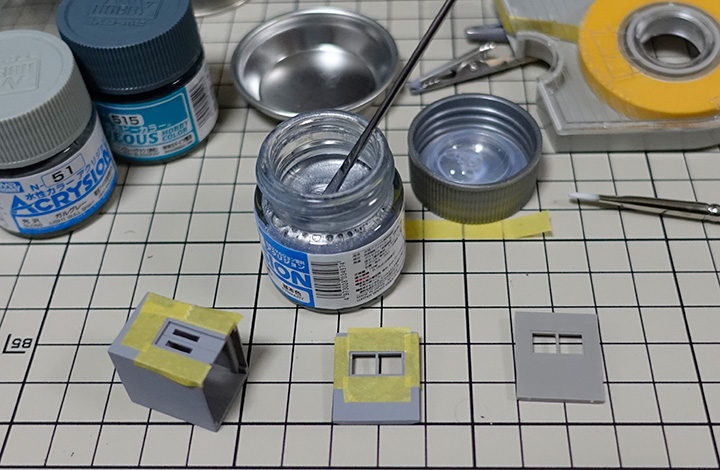

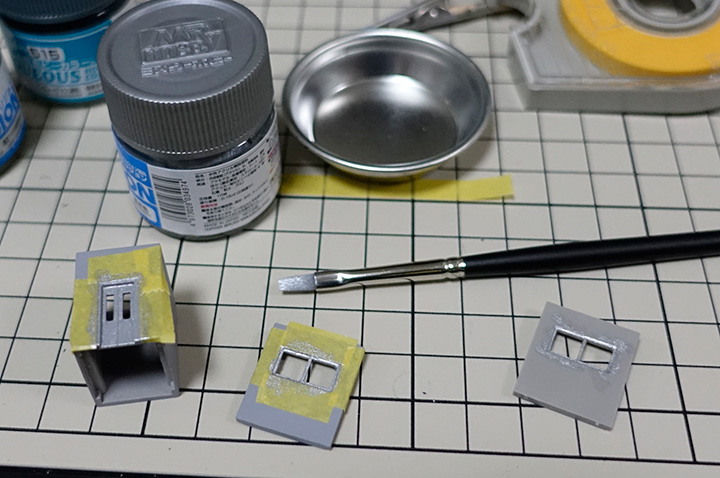

プラットホーム上に配置する作例です。これまでと同様にエミッターを設定後、一部を下記のように設定します。

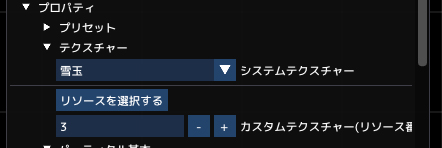

エミッターで表示する枚数を10枚に減らしました。生成数/フレームも10を設定します。

パーティクルサイズは、14mmに設定。画像の上のほうが透明になっているので、表示される画像は、おおよそ人間の身長程度になります。

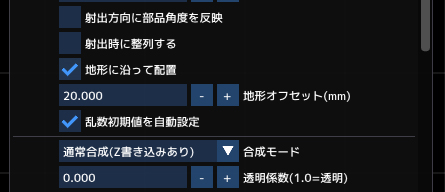

生成場は、250mm x 20mmにしました。

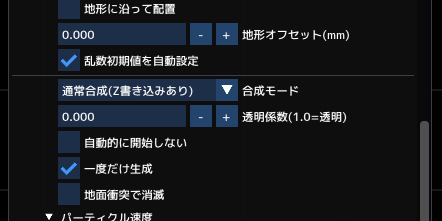

写真にはありませんが、「地形に沿って」のチェックも外します。

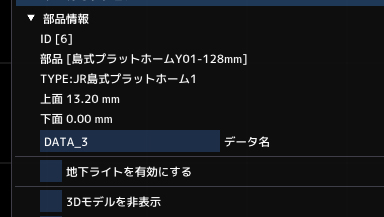

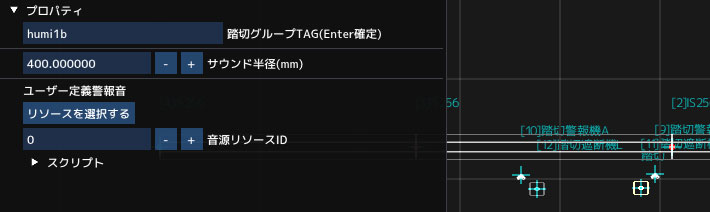

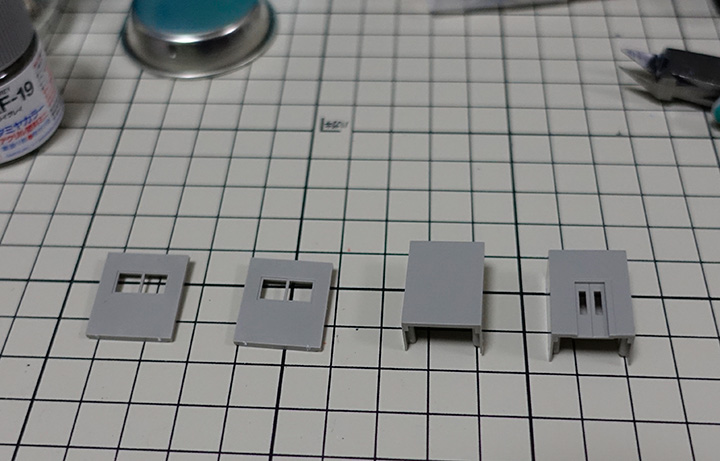

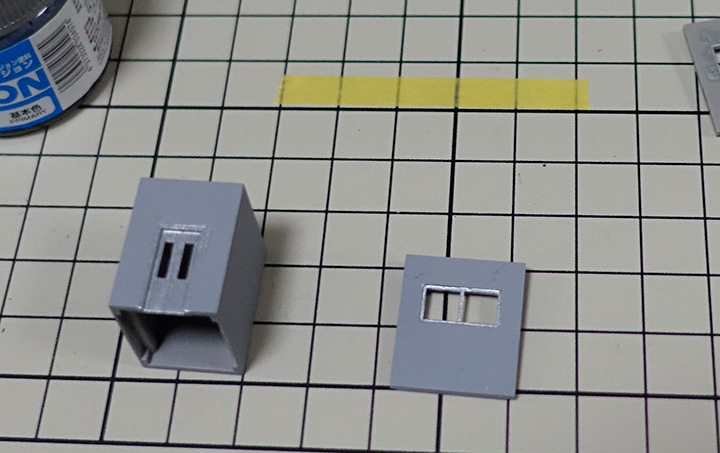

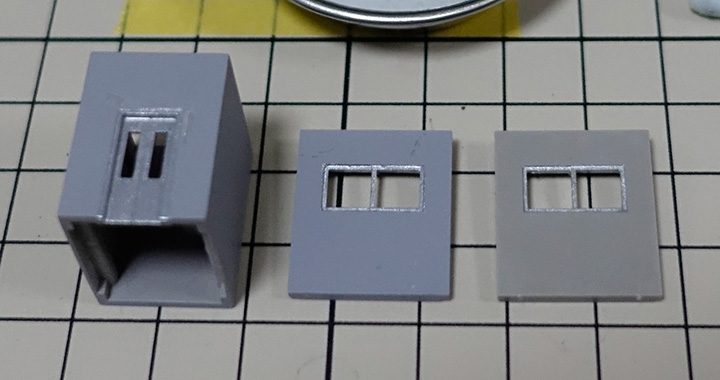

プラットホーム上に表示するため、プラットホームの上面の高さを調べる必要があります。プラットホームを選択して、部品情報の「上面」の数値を確認します。配置高度+上面の合計値が、エミッターを配置する高さになります。

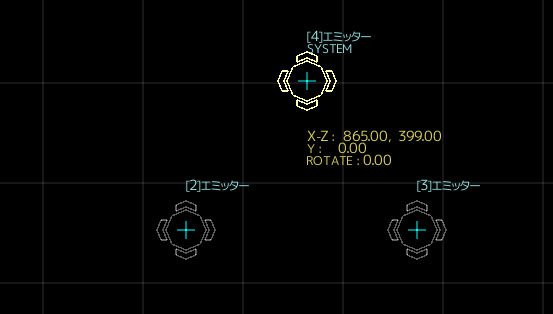

エミッターを選択して、ジオメトリに高さを入力します。数値入力のチェックをいれてから、yに数値を入力します。

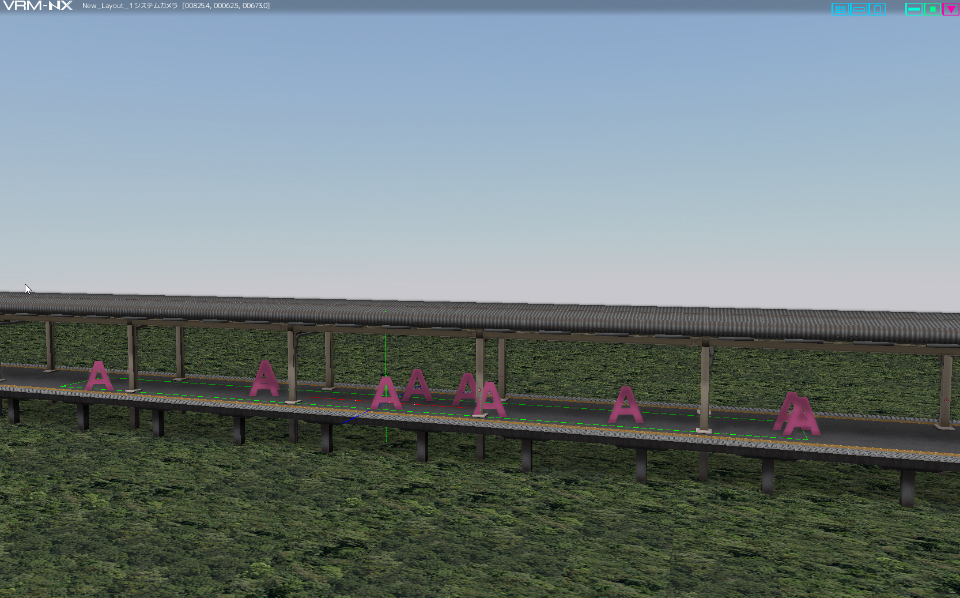

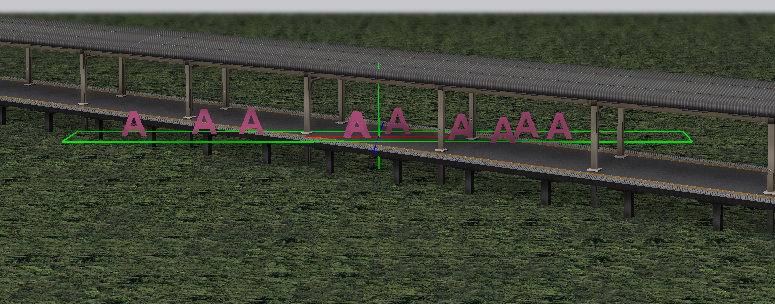

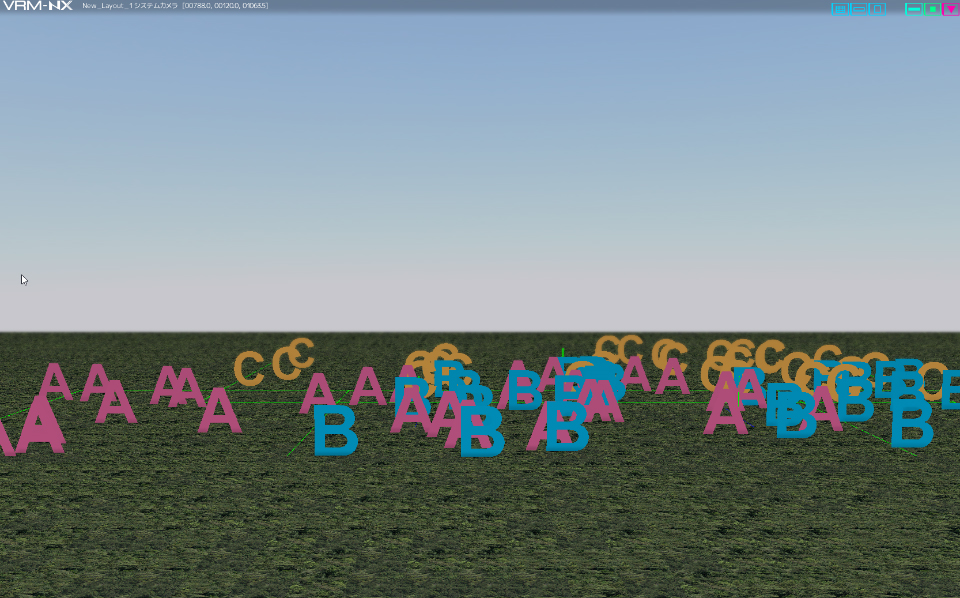

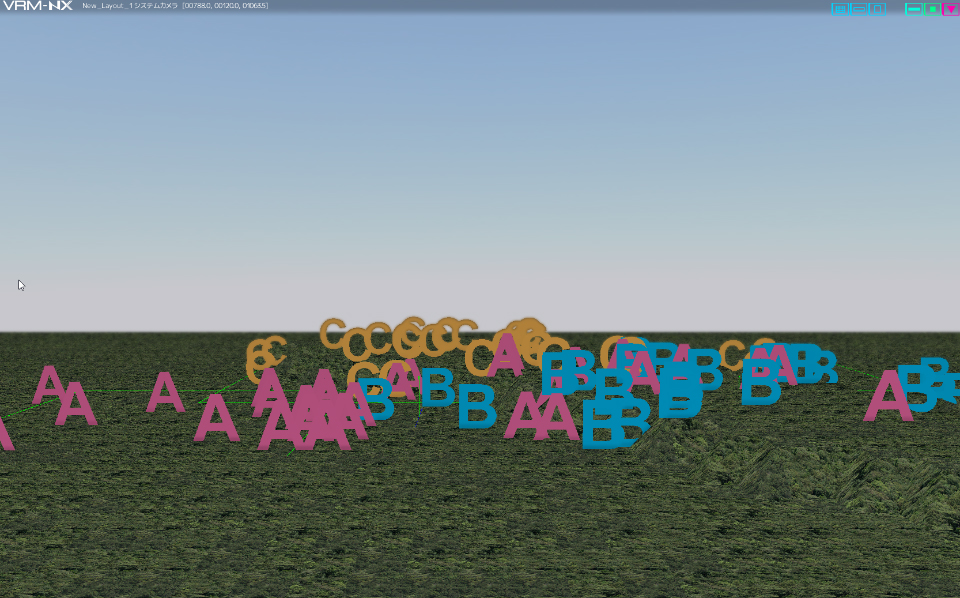

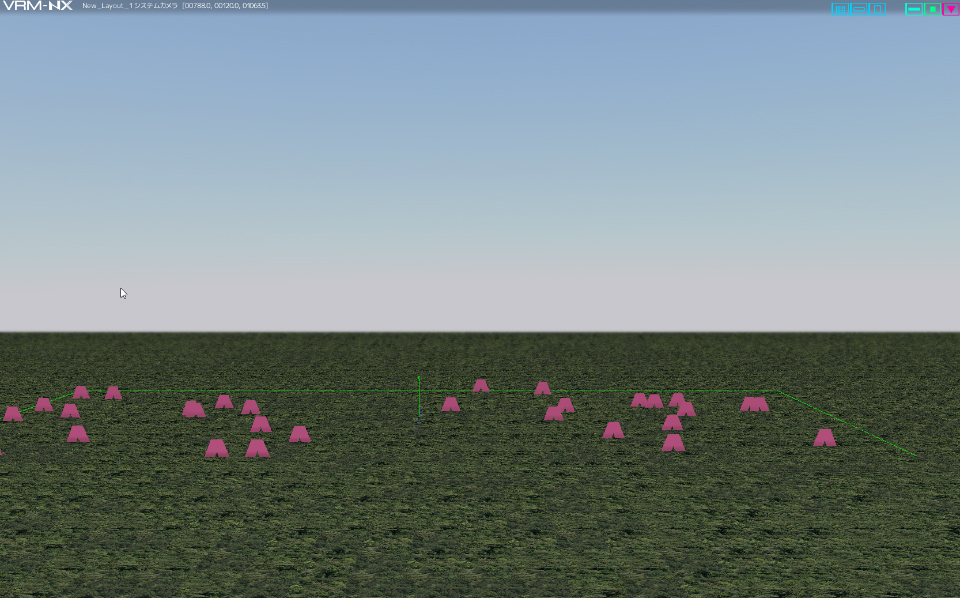

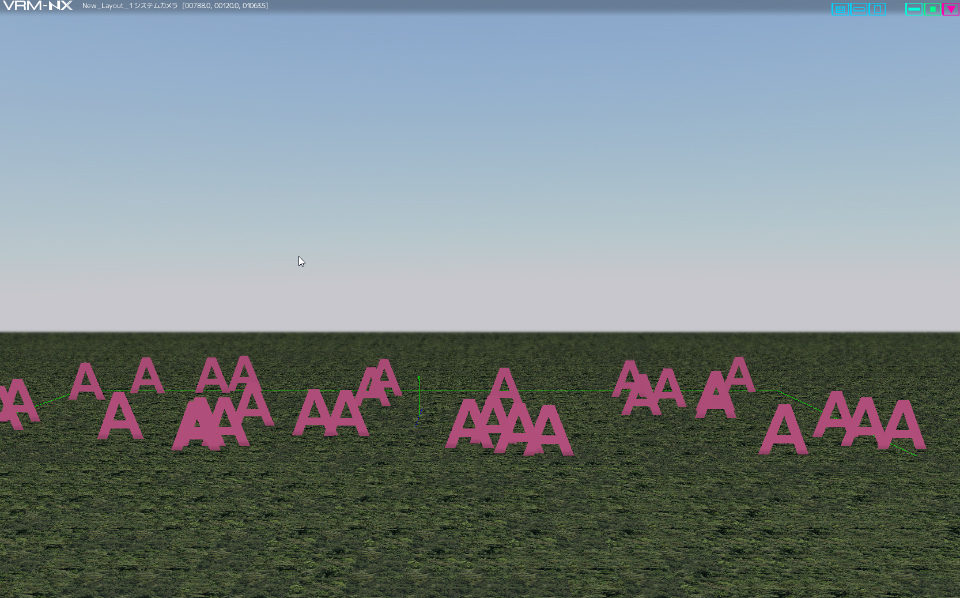

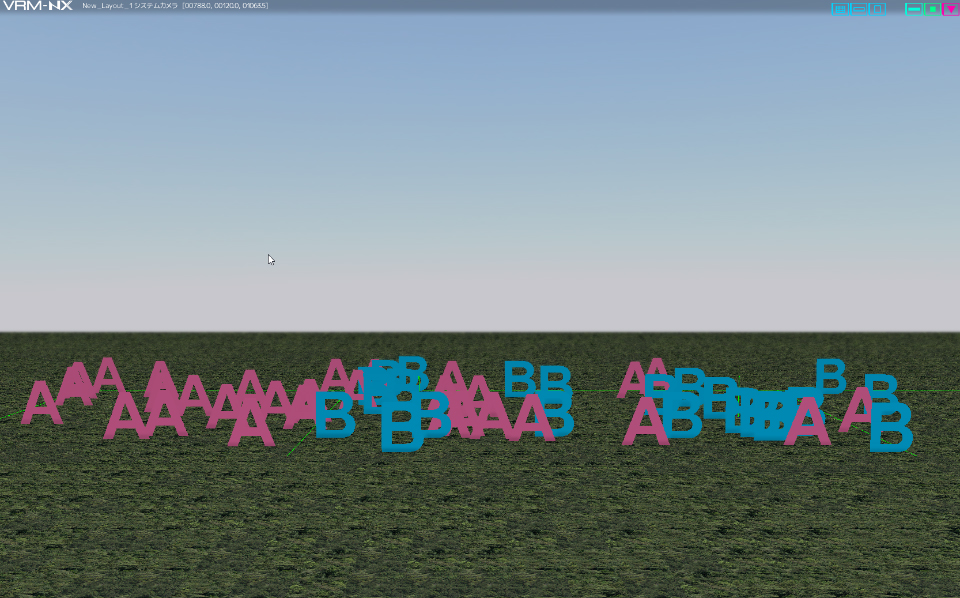

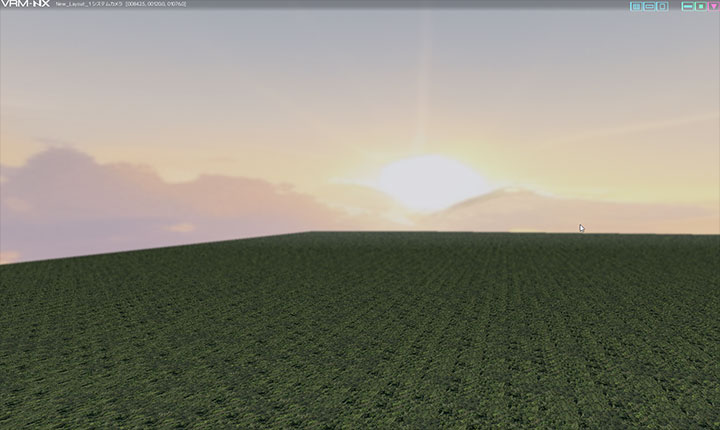

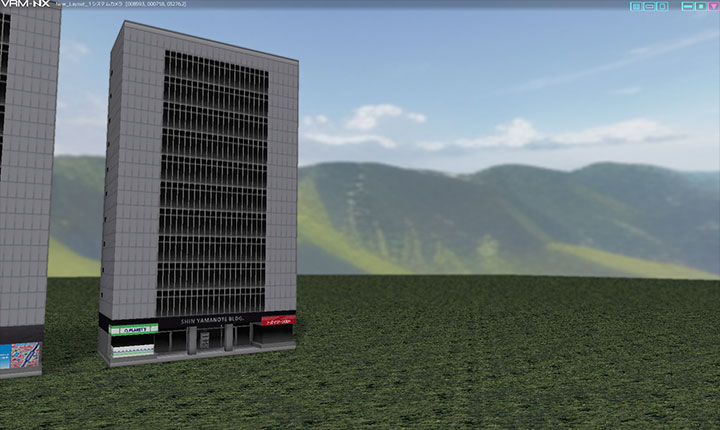

ビュワーで確認すると、プラットホーム上に画像が表示されています。

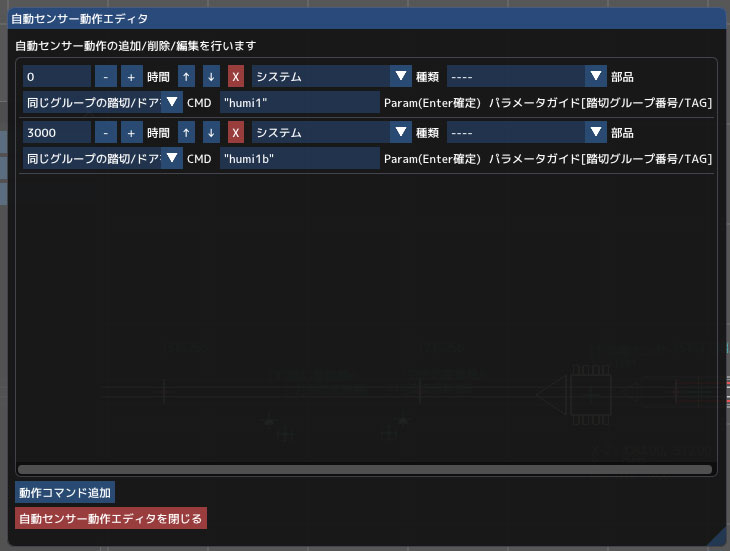

現在のバージョンは、パーティクルの処理速度を優先しているため、生成場は「回転」しません。

回転したプラットホームに配置する場合は、生成場を小さく設定して、プラットホームからはみ出ないようにしてください。